Da in der Wissensarbeit der Austausch, Zusammenarbeit und die Vernetzung immer wichtiger werden, rücken vielfältige Social Media-Anwendungen als ideale Instrumente ins Blickfeld (Gräther & Prinz, 2013). Das Studium ist ein wichtiger Teil der Wissensarbeit, weshalb Social Collaboration in Gruppenarbeiten eine bedeutende Rolle spielt. Jedoch was bedeutet der Begriff Social Collaboration? Laut Leimeister (2010, S. 241) entsteht Social Collaboration durch Partizipation von Nutzern in Social-Software-Anwendungen im Bereich der Zusammenarbeit. Als bekannteste Beispiele wird oft die Form von Wikis wie die Online-Enzyklopädie Wikipedia.

Wie stark wird interagiert?

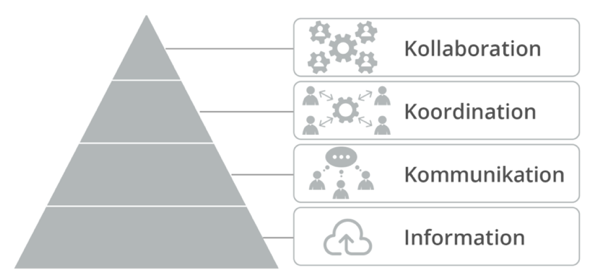

Der Grad der Interaktion kann anhand von einer einfachen Frage erklärt werden und zwar «Was möchten Sie machen?» Die Antwort gibt Aufschluss, in welche Stufe interagiert wird. So bedeutet «informieren» Grad 1, «in Dialog treten» Grad 2, «ein Projekt koordinieren» Grad 3 oder «zusammenarbeiten» Grad 4 (siehe untenstehende Abbildung). (Raffl, Lucke, Müller, Zimmermann & Vom Brocke, 2014, S. 41)

Social Collaboration revolutioniert die Zusammenarbeit

War früher die Kollaboration an einen Ort gebunden, können heute Menschen ortsunabhängig und zeitlich flexibel an einem Projekt zusammenarbeiten, was internationale Teams und die Zusammenarbeit der jeweils besten Wissensträger ermöglicht (Döbler, 2011, S. 2). Dies klingt extrem lukrativ für Organisationen. Jedoch müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein, dass die Social Collaboration im Alltag integriert werden kann (Zimmermann, 2018, Folie 12):

- Bewusstsein freier Wissensaustausch

- Kultur von gemeinsamen Arbeiten, Teilen und gegenseitigem Vertrauen

- Unternehmenskultur: selbständigen Steuerung von Teams anstelle von hierarchischen Sturkturen und zentralen Führung

Der folgender TED Talk zeigt auf, wie Unternehmen dank Social Collaboration effizienter kommunizieren können. Ebenfalls wurde einleuchtend dargelegt, weshalb der Wandel zu solchen Tools bereits in den Köpfen beginnen muss (siehe ab 11:17). (Aberle, 2013)

Eigene Erfahrungsberichte

Für das letzte Praxisprojekt nutze unser Projektteam vorwiegend die Kollaborationstools SharePoint (Grad 4, «zusammenarbeiten») und WhatsApp (Grad 2, «in Dialog treten»). SharePoint ermöglicht das gleichzeitige Bearbeiten in einem Office-Dokument. Der einzige Nachteil war, dass die vorgenommenen Änderungen von Mac-Usern teilweise nicht sauber gespeichert wurden. Die interne elektronische Kommunikation fand ausschliesslich in einer WhatsApp-Gruppe statt. Bekanntlich ist die schriftliche Kommunikation anfällig für Missverständnisse. Wir beschlossen deshalb bereits zu Beginn des Projektes, dass wir WhatsApp nur in Ausnahmefällen benutzen und alle Anliegen bei persönlichen Besprechungen klären.

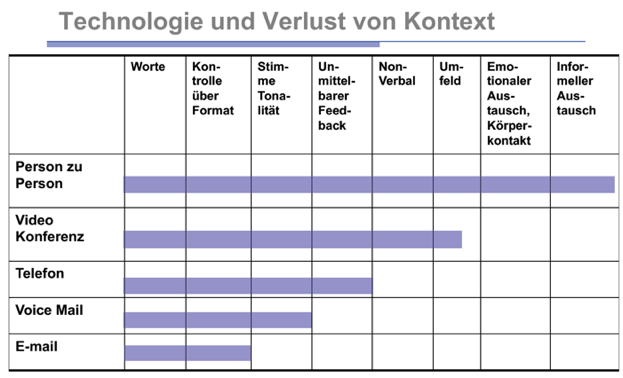

Im kommenden Semester habe ich die Möglichkeit, gemeinsam mit drei Studierenden der FHS St.Gallen und drei Studierenden aus Shanghai einen Auftrag für ein Schweizer Unternehmen zu erfüllen. Ohne Social Collaboration könnten wir dieses Projekt wohl kaum bewältigen. Als Collaboration-Tool für die Dateiablage werden wir ebenfalls SharePoint nutzen (Stufe 4, «zusammenarbeiten»). Die Kommunikation erfolgt via WeChat, wo auch Video-Calls möglich sind (Stufe 3, «koordination»). Zwar können bei Videoanrufen Reaktionen besser interpretiert werden als bei schriftlicher Kommunikation. Es gibt jedoch ein grosses Problem – der Kontext fehlt (siehe folgende Abbildung). Und genau der emotionale Austausch und informelle Austausch ist besonders wichtig, um Vertrauen aufzubauen. (Uehlinger, 2015, Folie 6)

Als persönliches Fazit bringt es das Zitat vom Führungs- und Kommunikationsexperten Martin Zenhäuser auf den Punkt: «Menschen brauchen Wärme, Wertschätzung, Liebe, Lob, Orientierung. Diese Bedürfnisse können wir mit dem direkten Kontakt erfüllen […]. Die modernen Technologien können uns dabei unterstützen und manche Prozesse und Abläufe erleichtern. Sie ersetzten jedoch nicht den persönlichen Kontakt.» (Zenhäuser, 2018, S. 62)

Literatur

Aeberle, M. (Produzent). (2013, 7. Juli). TEDx Talks: Zero Email – effizienter Kommunizieren mittels Social Collaboration [Video]. Abgerufen von https://youtu.be/JwTVhiWCRk4?t=23

Döbler, T. (2010). Wissensmanagement: Open Access, Social Networks, E-Collaboration. In W. Schweiger & K. Beck (Hrsg.), Handbuch Online-Kommunikation (S. 385–408). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-92437-3_16

Gräther, W., & Prinz, W. (2013). Lösungsansätze zur Nutzung von Social Media in KMUs. In T. Arns et al. (Hrsg.), 15. Kongress für Wissensmanagement und Social Media: Wissensmanagement und Social Media – Markterfolg im Innovationswettbewerb (S. 113–120). Hanau: Bitkom.

Leimeister, J. M. (2010). Kollektive Intelligenz. WIRTSCHAFTSINFORMATIK, 52(4), 239–242. https://doi.org/10.1007/s11576-010-0234-2

Raffl, C., Lucke, J. von, Müller, O., Zimmermann, H.-D., & Vom Brocke, J. (Hrsg.). (2014). TosiT: the open societal innovation toolbox – Werkzeuge für offene gesellschaftliche Innovation ; Handbuch ; Beiträge des Forschungsprojektes der Internationalen Bodensee-Hochschule «eSociety Bodensee 2020» zur offenen gesellschaftlichen Innovation (3. Aufl). Berlin: Epubli.

Uehlinger, C. (2015). Intercultural Communication for International Management: Handlungsoptionen [PowerPoint Präsentation]. Abgerufen von https://elearning.fhsg.ch/mod/resource/view.php?id=154678

Zenhäuser, M. (2018, Oktober). «Ich kommuniziere persönlich». KMU-Magazin, (10). 62–63. Abgerufen von https://zen-com.com/wp-content/uploads/2018/10/kmu-magazin-cdc-kolumne-ich-kommuniziere-noch-pers%C3%B6nlich-10-2018.pdf

Zimmermann, H. (2018, 7. November). IKSM HS 2018: Social Media und Kollaborationsmanagement [Präsentationsfolien]. Abgerufen von https://elearning.fhsg.ch/mod/resource/view.php?id=168940